Этот текст был написан очень давно и в другом мире: Дина Батий написала колонку ко дню рождения Тани Савичевой в январе 2022 года. Повторяем его сегодня, потому что 9 Мая — повод не только обратиться к собственной исторической памяти, но и найти подходящие слова и понятные образы, чтобы поговорить об этом с детьми.

23 января — день рождения Тани Савичевой, обычной школьницы, которая в блокаду отмечала в дневнике лишь смерти родных: бабушки, дяди, сестры, брата, мамы… Заканчивается он словами «Осталась одна Таня».

Вот так несколько листочков, исписанных детским почерком, стали мощным свидетельством войны. Если показать дневник ребенку — он все поймет. Но ведь потом начнет задавать вопросы. Что такое блокада? А почему одни люди массово убивали других? А такое может повториться?

Понимаю родителей, которым хочется замять этот разговор фразой: «Главное, что мы победили».

Это все равно что на первый встревоженный вопрос: «А ты тоже когда-нибудь умрешь?» сказать, что нет, не умру, все хорошо, не думай о плохом.

Конечно, в том, что мы победили в войне, правды больше, но это мало что объясняет. Как рассказывать, чтобы не перепугать? О чем именно? На примере чего?

Мне в детстве папа показывал черно-белые фильмы, в которых солдаты много бегали по болотам, сидели в окопах, кричали, кто-то погибал, кто-то дожидался победы. Еще он пел песни под гитару: «Горит и кружится планета, над нашей родиною дым, и значит, нам нужна одна победа. Одна на всех — мы за ценой не постоим».

Конечно, братья мои играли в солдатиков «наши против немцев». Еще мы все вместе ходили 9 Мая на набережную реки смотреть салют. Я мало что понимала, но все это любила, просто потому что это был общий с папой мир. Потом я выросла, и война для меня изменилась: в ней главным стала не победа, а боль, бесконечная боль. «Все умерли. Осталась одна Таня».

Интересное по теме

«Умерли все. Осталась одна Таня»: 11 книг для детей о жизни в блокадном Ленинграде

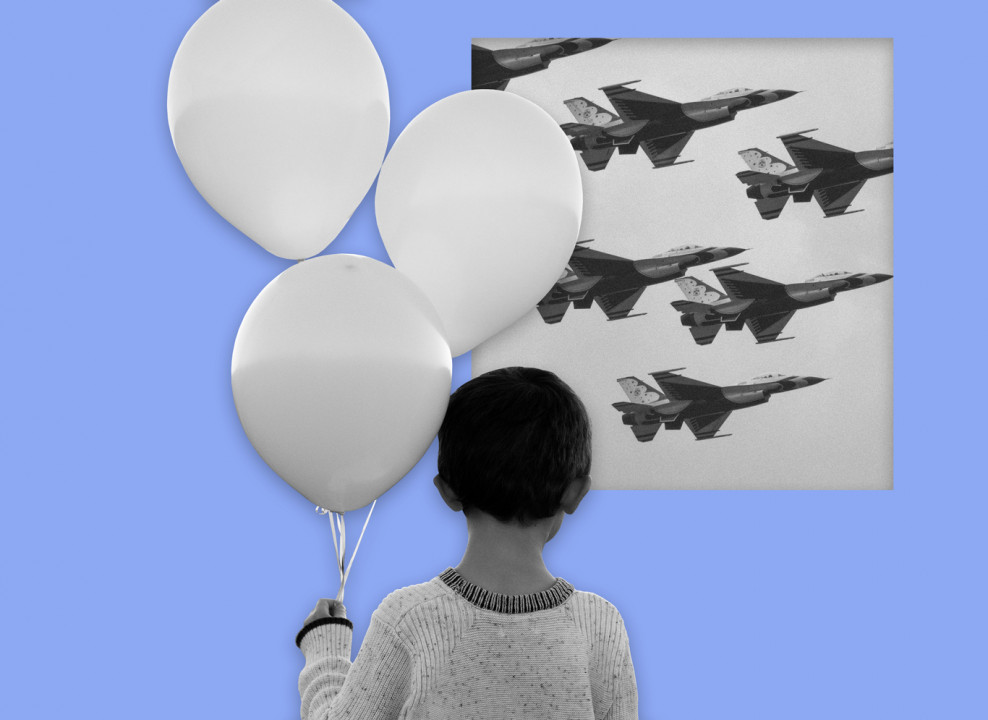

Возникла проблема. Вся массовая культура о войне, на которой я росла, не подходит моему восьмилетнему сыну. Вряд ли он станет смотреть старенький военный фильм — все попытки просвещать через кино не по возрасту заканчиваются тем, что он просто скачет по комнате, а я злюсь. Вместо солдатиков у него Lego. Салюты можно наблюдать за окном чуть ли не каждые выходные.

Главное, я не знаю из чего создавать такой культурный контекст, чтобы акцент был не на победе, а на чудовищности войны как явления. Он пока слишком мал для подробных музейных экскурсий, дневника Анны Франк и шедевров вроде «Летят журавли». Но уже слишком большой, чтобы ничего о войне не знать. Пока я подбираю правильные слова, он уже рисует танки к 23-му февраля.

Однако есть две ниточки, за которые можно ухватиться, чтобы построить разговор о войне не скучно и не однобоко. Первая — это истории наших родных. Я рассказываю, что моя бабушка, его пра-, когда-то была пятилетней девочкой, жила в деревне, и туда пришли захватчики, отняли всю еду и предлагали ей плясать за тарелку супа. И она танцевала, чтобы поесть.

Бабушка вспоминает об этом с горечью, и я сама не могу пересказывать эту историю без слез.

Наш дядя мальчишкой жил в блокадном Ленинграде, однажды он нагнулся достать что-то из-под стола, и в этот момент в доме выбило стекла из-за снаряда. Если б он в этот момент не оказался под столом, он бы погиб. Рассказывая это сыну, я ощущаю, что по мне, как по мостику памяти, прошлое переходит в будущее. Столько всего еще надо спросить у бабушки, пока она жива, чтобы для моих детей война была не только строчками из учебника, но живой историей.

Интересное по теме

«Я ему про Красную Шапочку рассказываю, а кругом убитые»: 9 цитат о материнстве во время войны

Как ни странно, хорошим поводом поговорить о Второй мировой оказался еще и «Гарри Поттер». Осторожно, дальше спойлеры! Ближе к концу серии Волан-де-Морт захватывает власть в Министерстве и начинает планомерно истреблять «полукровок». Схема вполне узнаваема: пропаганда в печати, допросы, уничтожение «неправильных» волшебников. В фильме Рон таскает радиоприемник, чтобы слушать списки погибших. В последних двух сериях они вместе с Гарри и Гермионой превращаются чуть ли не в партизанов.

На новогодних каникулах мы пересматривали поттериану, и я впервые догадалась рассказать сыну, что нечто похожее происходило в нашей истори и не так уж давно.

Эмоции, которые он испытал при просмотре фильма, он перенес и на реальную историческую войну — это ужасно, так не должно быть, все люди одинаковые, все имеют право на жизнь. Да, сынок, все так.

Мне кажется важным разрешить ребенку почувствовать в этом месте и боль, и злость, дать ему возмутиться и погоревать, порадоваться, что все закончилось, и испугаться, что это может повториться.

Думаю, как-то так и работает историческая память — через чувства. Нужна она для того, чтобы изнутри проросла мысль, которую так часто повторяли в 1950-х: «Лишь бы не было войны». Верю, что это самое важное заклинание для защиты всех нынешних и будущих Тань Савичевых.

Интересное по теме

Страх, боль и отчаяние: как война влияет на детей

Впервые этот текст был опубликован в Chips Journal 22 января 2022 года.