Уголь, охра, два листа: чем рисовали дети до изобретения цветных карандашей

© Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»; Институт славяноведения Российской академии наук

Историческая справка о каляках-маляках

16 марта — день цветных карандашей. Их изобретение вывело детское творчество на новый уровень, так что родители теперь не знают, куда им девать все те шедевры, которые создает их ребенок. А как рисовали малыши до появления цветных карандашей? Или они не рисовали вообще?

Конечно, рисовали. Рисовали палочкой на земле, на песочке, в грязи, грязью, оставляли отпечатки своих измазанных ладошек где попало, черкали по полу и стене родной пещеры угольком или камешком.

Вообще традиция оставлять отпечатки рук — самая древняя художественная традиция в мире.

А самое старинное произведение искусства, из ныне найденных, создано детьми: некие малыши играли 200 тысяч лет в горячем источнике на Тибетском плато и оставили на мягком известняке — травертине — отпечатки своих ладошек и ног. Травертин затвердел и навсегда увековечил отпечатки ступней семилетнего ребенка и рук его двенадцатилетнего товарища.

Долгое время отпечатки рук, ног и каляки-маляки угольком были главными формами самовыражения большинства детей. И огромное количество детских произведений ввиду их временности и незначительности не дошли до наших дней. А те, что сохранились — уцелели совершенно случайно.

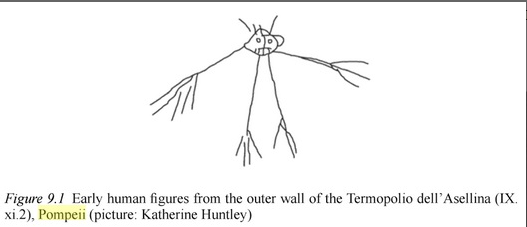

Вот, например, выцарапанный на штукатурке классический детский «головоног», найденный в руинах Помпеи: видимо, взрослые просто не успели его закрасить до катастрофы.

Говоря о детском творчестве, мы должны разделять свободное рисование, для которого, как правило, у ребенка был очень небольшой арсенал средств; и обучение художественному мастерству в детском возрасте.

Каменный век: уголь, камень, охра

Тот, кто стремился к карьере первобытного художника, наблюдал за состоявшимися мастерами этого дела и потом повторял их приемы: наметить рисунок углем, процарапать камнем, раскрасить охристыми красками.

Уголь

Это древнейший материал для творчества, который использовали для рисования. Речь сейчас не о каменном угле, а об обычных обугленных деревянных головешках, вытащенных из костра. Головешки оставляли отличный след на любой шероховатой поверхности, но так же отлично этот след стирался — поэтому для создания долговечных изображений его не применяли. Древние художники процарапывали сделанный углем набросок с помощью камня и, если нужно, снова обводили контур углем — так рисунок лучше держался.

Охра

Еще один древнейший материал для рисования — охра. Это смесь гидрата окиси железа с глиной. Этот пигмент встречается буквально везде, где в почве есть относительно большое количество железа: оно окисляется и придает почве желтый или «ржавый» цвет. Люди достаточно быстро поняли, что эта желтая земля — прекрасный краситель. Если желтую охру обжечь, она станет красной.

Пещерные художники разводили краску на основе охры древесной смолой или добавляли ее к животному жиру, а наносили ее пальцами или примитивными кистями из шерсти животных и мха.

Древний Египет: глиняные доски и тростниковые перья

В Древнем Египте рисование было прибыльной профессией: требовалось расписывать храмы, гробницы, дома знати, рисовать иллюстрации в папирусных книгах. И художников на всю большую страну нужно было много. Именно поэтому в Древнем Египте появились первые художественные школы, в которых обучали рисованию массово. Профессия была наследуемой: сын художника тоже учился на художника, но не у отца, а в ближайшей к его месту жительства «художке».

Дети по-прежнему рисовали угольками и палочками, но подростки, учащиеся в художественной школе, должны были осваивать строгий древнеегипетский канон для изображения людей и священных животных. Помогала им в этом глиняная доска.

Глиняная доска

Это был самый удобный материал для обучения рисованию. На достаточно крупный кусок сыроватой глины наносили разметку в виде квадратов, а ученик с помощью острой деревянной или металлической палочки процарапывал изображение. Если ничего не получалось — смачивал поверхность, разравнивал, наносил разметку заново и пытался сделать лучше.

Небольшие помарки затирали пальцами и исправляли изображение. Получив удачный рисунок, аккуратно стирали разметку пальцами. Глиняные доски отлично подходили для обучения рисованию, потому что были дешевыми и многоразовыми.

Освоившего канон ученика знакомили с красками, кистями и тростниковым пером.

Тростниковое перо и чернила

Задолго до того, как люди научились ощипывать для письма гусей, в Древнем Египте делали похожие письменные принадлежности из расщепленной и остро заточенной тростинки. Полая тростинка «всасывала» в себя чернила, и благодаря этому по папирусу или черепкам битой посуды можно было писать, периодически обновляя краску на своем пере.

Чернила изготавливали из сажи, смешанной с водой и клеем.

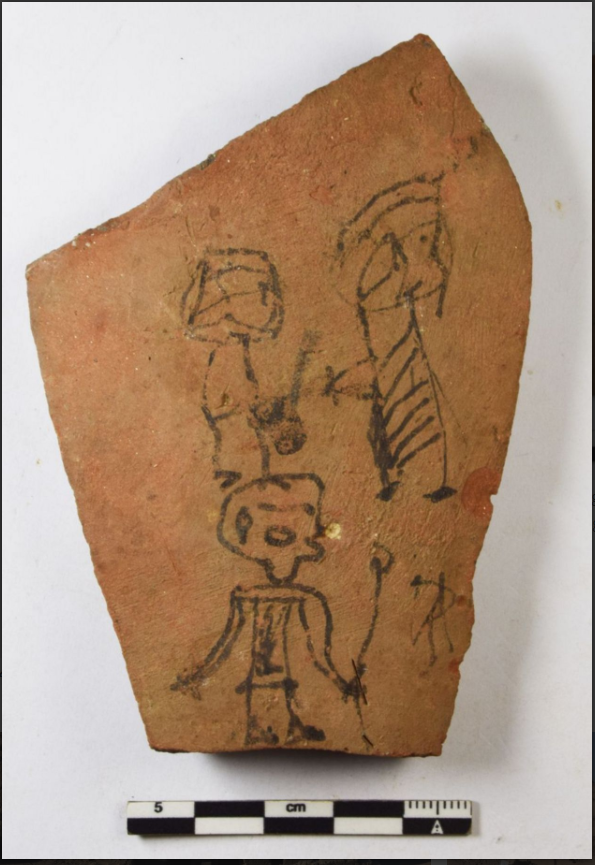

Древнеегипетские дети, не обремененные художественным образованием, рисовали в своих «школьных тетрадях» (в качестве материала для обучения письму использовали глиняные черепки). Неизвестно, как на эту порчу школьных принадлежностей реагировали учителя и родители, но, полагаем, они были не в восторге.

Древняя Греция и Рим: восковые доски и сангина

Искусство античного мира развивалось бурно и продуктивно. Греки признавали древнеегипетские каноны изобразительного искусства весьма красивыми и соразмерными, но сами стремились к реализму и правдоподобию изображаемого.

Древнегреческие художники могли быть из каких угодно семей (династии живописцев и скульпторов существовали, но для того, чтобы изучать искусство, не требовался отец-художник). А обучали искусству рисования признанные творцы в мастерских-студиях. Ученики одновременно были и подмастерьями известного мастера. Такой же метод обучения будет процветать позже, в эпоху Возрождения.

Римляне любили искусство, но они преимущественно копировали лучшие греческие образцы, а при обучении живописи на первое место ставили механическое срисовывание. Однако они изобрели интересный материал для рисования — сангину.

Восковая доска

Для обучения рисованию, как и для постижения грамоты, использовались восковые доски. Помимо того, что это было удобно, использование многоразовой восковой доски давало простор детскому творчеству. В свободное время ребенок мог сколько угодно практиковаться в рисовании и единственное, что он не мог сделать — это сохранить все свои рисунки.

Освоившийся с рисованием по воску ученик получал в свое распоряжение грунтованные доски и краски из природных пигментов: угля, охры, гипса, цветных сланцев и растений (это если он изучал станковую живопись, античные мастера вообще-то славились живописью монументальной и она дошла до наших дней в виде фресок и росписей).

Краску изготавливали так: к порошковому пигменту добавляли какое-то связующее вещество: клей или яичный желток.

Сангина

Римляне для оконтуривания некоторых фресок использовали сангину: толстый карандаш без оправы, сделанный из белой глины, пигментов из оксидов железа и растительного клея. Сангина оставляла красновато-коричневый след (потому что оксиды железа) и использовалась художниками на протяжении нескольких тысячелетий. Хотя она была отличным инструментом для рисования, в руки детей она могла попасть только в случае, если их обучали живописи или если отец ребенка был художником.

Средневековье: серебряная игла, акварель и гуашь в Европе, а у нас — береста

Дети в Средневековье писали на восковых досках, рисовали на них же, а те, кто не учился грамоте (их было абсолютное большинство), вынуждены были творить с помощью выцарапывания рисунков на чем попало. Например, на кирпичах.

Впрочем, в средневековых европейских монастырях нередко устраивали школы, и маленькие ученики варварски портили старинные книги с помощью пера и чернил. Ученые нашли даже предупреждение для монахов-библиотекарей, в котором им советовали лучше следить за читателями и не выдавать ценные книги детям!

Серебряная игла

Для рисования по грунтованной поверхности художники придумали еще один инструмент: серебряную иглу. Так назывался остро заточенный кусочек серебра в оправе, которым работали художники-графики позднего Средневековья и в эпоху Возрождения. Серебряной иглой могли работать только те, кто обучался живописи в мастерских, или состоятельные люди — поскольку этот драгоценный металл стоил денег и не был доступен всем.

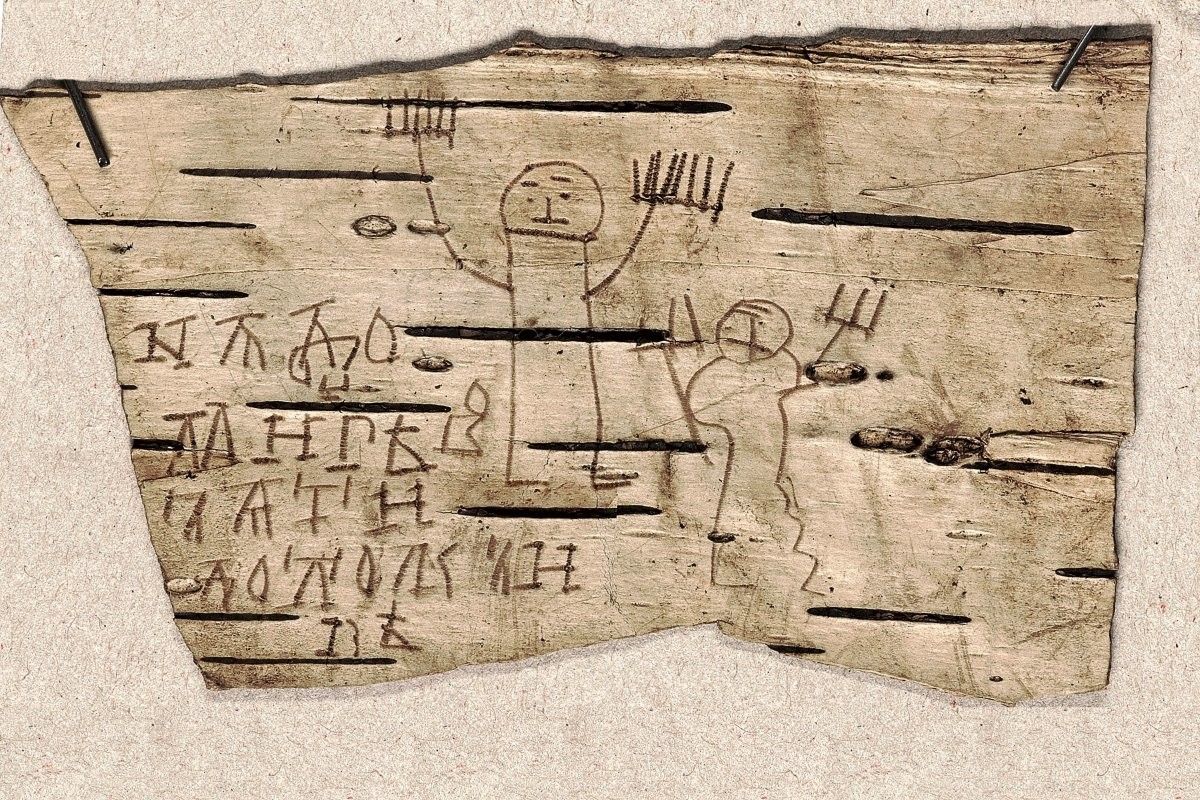

Берестяные грамоты Онфима

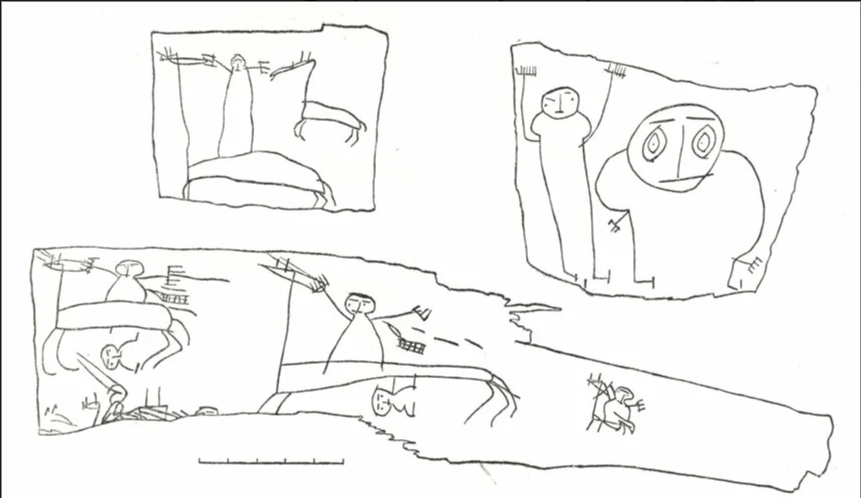

В древнем Новгороде люди писали друг другу послания на бересте, а дети использовали ее в качестве тетрадок. Об этом ученые узнали благодаря любопытной находке: в 1956 году на раскопках в Новгороде археологи нашли 12 берестяных грамот и пять берестяных рисунков, принадлежавших одному юному автору — мальчику Онфиму.

Онфим изучал письмо и счет, а еще — много рисовал, как и любой нормальный шестилетка. Недостатка в материалах он не испытывал, тяготел к военно-приключенческой тематике: любил изображать всадников на конях, чудовищ, летящие стрелы. Приметой авторского стиля можно считать руки-грабли с произвольным количеством пальцев.

По-видимому, мальчик или его родители некоторое время хранили эту коллекцию рисунков в одном месте, а затем одномоментно выбросили (и хорошо сделали, потому что влажная новгородская почва уберегла грамоты от разрушения и позволила нам полюбоваться работами юного художника).

Акварель и гуашь

Акварель и гуашь — краски на водной основе, которые придумали еще в Средневековье, однако широко и массово применять их начали лишь в XVIII и XIX веках. В Средневековье с ними были незнакомы не то что дети, но даже большинство взрослых художников. Впрочем, иногда их применяли для иллюстрации книг.

Эпоха Возрождения: доски и подростки

Сначала мастера эпохи Возрождения рисовали на досках темперой. Знаменитая «Мона Лиза», например, — это тополь. Поэтому художники обучались не только приемам живописи, но и навыкам выбора и обработки дерева для своих работ. Краски и кисти живописцы изготавливали самостоятельно — этому тоже учили.

Художественное образование получали в студии у признанного мастера — сделать это могли очень немногие, но начинали постигать ремесло, как правило, еще в подростковом возрасте. Леонардо да Винчи пошел учиться в 14 лет, Рафаэль Санти был родом из семьи художников и начал осваивать живопись в 11, Микеланджело Буонаротти — в 13.

Северное Возрождение: масло без холста

Изобретателем масляных красок считается заслугой нидерландского живописца Яна ван Эйка, который тоже начал свой путь в профессию еще в детстве. Он жил в XV веке и додумался до красочных составов на основе льняного масла.

Масляные краски произвели революцию в рисовании: они были яркими и их слои можно было накладывать друг на друга, однако, с ними было нелегко работать, поэтому материалом для детского творчества они так и не стали. Масляные краски из Голландии пришли в Германию, оттуда во Францию, и наконец в Италию.

Франция XVII века: пастель

Родиной пастели считается Франция. В XVII веке ею рисовал художник Даниэль дю Монтье. А в XVIII веке она стала особенно популярна у художников этой страны. Пастель — это «мама» цветных карандашей. Собственно, она и есть цветные карандаши, только без оправы и заточки.

Итак, пастель делают из пигмента, мела и связующего вещества. В масляную пастель добавляют льняное масло, в восковую — воск, сухая пастель содержит минимум примесей. Из цветной массы формируют круглые или ребристые короткие брусочки и ими рисуют.

XVIII век: рисование как хобби

До определенного времени у ребенка было два пути: черкать свои каляки-маляки на чем-нибудь, а потом повзрослеть и забыть о рисовании, или пойти учиться на художника.

Но в XVIII веке у состоятельных людей появилась возможность рисовать «для души». Этому стали обучать. У богатых детей появились акварель, пастель, бумага, простые карандаши и свободное время, чтобы немного изучить рисование. В конце XVIII века придумали, как делать простые карандаши в футляре из дерева. А в XIX веке к арсеналу средств детского творчества добавилась гуашь.

Начало XX века: изобретение цветных карандашей

Ядро цветного карандаша имеет масляную или восковую основу, то есть фактически цветной карандаш — это пастель в деревянной «шубке». Однако до технологии, позволяющей делать узкие и прочные стержни разных цветов додумались лишь в 1908 году в фирме Faber-Castell.

Цветные карандаши мигом стали самым популярным материалом для детского творчества: они были недорогими, долговечными, не пачкали руки, не оставляли пятен на одежде, их было легко хранить, и ими было легко научиться работать — попутно осваивая способ удержания пера. Карандаши можно было дать ребенку и оставить его мирно творить, не опасаясь, что пострадает обстановка. В этом было их весомое преимущество перед краской и чернилами.

Если вы хотите попробовать с ребенком новые, необычные техники рисования — вот вам пять идей. А если вы хотите узнать, как дети учатся рисовать, о чем говорят их рисунки и выбор цветов, почитайте большое интервью арт-терапевта, которое сделали коллеги из НЭН.